Overview

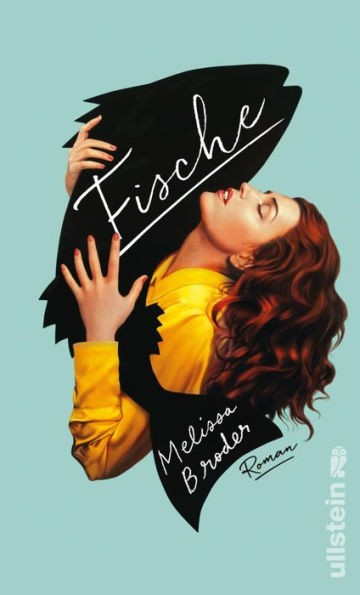

Nach einer Überdosis Schlaftabletten erwacht Lucy benebelt und inmitten eines Berges aus puderzuckerbestäubten Donuts in ihrem Auto, ohne genau zu wissen, wo sie sich befindet. Wo befindet man sich überhaupt im Leben, wenn man mit neununddreißig Jahren schon seit einer Ewigkeit über griechische Dichtung promoviert, partout keine Kinder will, frisch getrennt ist und immer dicker und depressiver wird? Eine Liebe-und-Sex-Therapiegruppe in Venice Beach soll für Lucy Antworten auf diese und andere Fragen liefern, genauso wie ihr neuer Tinder-Account. Doch das unfassbarste High erlebt sie am Strand: Ein wunderschöner Meermann taucht aus dem Ozean auf. Alles zuvor Gewesene wird relativ. Ein ehrlicher, komischer und trauriger Roman, der den ewigen Glauben an die Erlösung durch Liebe und Sexualität radikal hinterfragt.

Product Details

| ISBN-13: | 9783843717144 |

|---|---|

| Publisher: | Ullstein Ebooks |

| Publication date: | 05/11/2018 |

| Sold by: | Bookwire |

| Format: | eBook |

| Pages: | 336 |

| File size: | 627 KB |

| Language: | German |

About the Author

Melissa Broder ist die Urheberin des erfolgreichen Twitter-Accounts 'So Sad Today' mit einer Million Followern und die Verfasserin des gleichnamigen Essaybandes. Bisher veröffentlichte sie vier Gedichtbände, ihr Debütroman 'Fische' erschien 2018 bei Ullstein.

Eva Bonné lebt als freie Übersetzerin in Berlin. Sie hat unter anderem Rachel Cusk und Sarah Perry ins Deutsche übertragen.

Read an Excerpt

CHAPTER 1

Ich war nicht mehr einsam und war es doch. Ich hatte Dominic, den diabeteskranken Jagdhund meiner Schwester, der mir durch alle Zimmer folgte und ständig auf meinen Schoß kletterte, weil er sein Körpergewicht nicht einschätzen konnte. Ich mochte den fleischigen Geruch seines Atems; der arme Hund wusste ja nicht, dass er stank. Ich mochte Dominics dicken, warmen Bauch und wie er beim Häufchenmachen den Rücken krümmte. Es fühlte sich irgendwie intim an, die langen Würste aufzulesen und die schwere, warme Tüte in der Hand zu halten. Ich dachte: Ihm kann ich meine Liebe schenken, er ist der Richtige für mich, so soll es sein.

Das Strandhaus war ein moderner Glaspalast und die Einrichtung so karg, dass mich nichts an mein Leben zu Hause erinnerte. Hier fühlte ich mich unsichtbar, aber auf eine gute Weise; es war, als hätte ich nie existiert. Diese Art von Verschwinden hatte nichts mit dem langsamen Auflösungsprozess in meiner überhitzten, vollgerümpelten Wohnung in Phoenix gemein, wo alles mich zu ersticken drohte und ich zwischen Erinnerungen an mich und Jamie überwintert hatte. Es gab gute und schlechte Arten des Verschwindens. Ich wollte ab jetzt nichts mehr besitzen.

Statt in meinen alten, muffigen Bademantel hüllte ich mich nun in die weichen Seidenkimonos meiner Schwester. Abends schlief ich draußen auf dem Sonnendeck ein, müde von zu viel Weißwein und unter den Sternen von Venice Beach. Meine nackten Füße steckten unter Dominics Bauch, nichts war vertraut. Nach neun Monaten der Schlaflosigkeit döste ich hier jeden Abend mühelos ein, weil ich endlich keinen Druck mehr verspürte, unbedingt schlafen zu müssen. Gegen drei Uhr nachts wachte ich auf und schleppte mich in das Bett mit den weichen Baumwolllaken, strampelte sie genüsslich herunter, wälzte mich hin und her und stellte mir vor, ein Fremder würde meine Haut berühren. Manchmal schmiegte ich mich an Dominics breiten Hunderücken und war weitere acht Stunden für die Welt gestorben. Ich hätte glücklich sein können.

Aber als ich an einem Abend gegen Ende meiner ersten Woche in Venice auf dem Abbot Kinney Boulevard an den Hipsterboutiquen vorbeischlenderte – jedes Schaufenster ein separater weißer Galeriewürfel – und vor mir ein Paar entdeckte, einen Mann und eine Frau Anfang zwanzig auf dem ersten oder zweiten Date, merkte ich plötzlich, dass es mir noch lange nicht wieder gut ging. Die beiden diskutierten hitzig, wo sie essen sollten. Als wäre das wichtig! Er sprach mit Akzent, deutsch vielleicht, und sah ganz gut aus, genau das Richtige fürs Bett: jungenhaft kurze Haare, muskulöse Oberarme und ein markanter Adamsapfel, an dem ich mich am liebsten festgesaugt hätte.

Die Frau hingegen hätte sich, wie die Erstsemester an meiner Universität in Arizona es ausgedrückt hätten, besser eine Papiertüte über den Kopf gezogen.

Seit neun Jahren finanzierte die Southwest State meine Doktorarbeit mit einem Stipendium. Ich hatte nie eine Arbeitsprobe eingereicht, doch auf wundersame Weise war das Geld immer weitergeflossen. Ich erhielt 25 000Dollar im Jahr und eine mietpreisgebundene Wohnung in Campusnähe, im Gegenzug arbeitete ich dreißig Stunden pro Woche in der Universitätsbibliothek. Der Titel meiner Doktorarbeit lautete: "Akzentuierender Abstand. Die Leerstelle als Quintessenz bei Sappho". Leider hatte man mir in diesem Jahr infolge meiner Nachlässigkeit neue Doktorväter zugeteilt, die jeweiligen Leiter der Fachbereiche Englische Literatur und Klassische Philologie. Ich war aufgeflogen.

Im März hatten wir uns in einer Filiale von Panera Bread getroffen, wo mir bei belegten Panini (Hühnchen-Mandelsalat für den Englischdozenten im kaffeebefleckten Osterküken-Pulli, Thunfisch für den Philologen mit der Rosazea-Nase) die schlechte Nachricht überbracht wurde: Ich würde meine Doktorarbeit bis zum Herbstsemester einreichen oder von der Uni fliegen. Wie ich mir inzwischen eingestehen musste, hatte sich die Drohung kein bisschen auf mein Arbeitstempo ausgewirkt.

Nicht dass meine Leidenschaft für Sappho abgeklungen war. Ich war immer noch fasziniert von ihr, so wie man eben von einem Menschen fasziniert sein kann, mit dem man seit neun Jahren zusammenlebt. Im sechsten Jahr war mir klar geworden, dass die meiner Arbeit zugrunde liegende Hypothese fehlerhaft war. Ehrlich gesagt, war sie nicht bloß fehlerhaft, sondern absoluter Humbug. Aber weil ich nicht wusste, wie das Problem aus der Welt zu schaffen wäre, hatte ich beschlossen, es einfach auszusitzen.

In meiner Arbeit stellte ich die gewagte Behauptung auf, die Forschung setze bei Sappho automatisch eine Ich-Erzählerin voraus. Ich hielt Literaturwissenschaftler im Allgemeinen für Idioten, außerdem schienen sie eine geradezu krankhafte Abneigung gegen das Rätselhafte zu hegen. Leerstellen ertrugen sie nicht. Wie alle Menschen fielen sie der Grundeinstellung des Gehirns zum Opfer, Informationsbruchstücke zu einem sinnfälligen Muster zusammensetzen zu müssen. Sie wollten die Welt verstehen. Wer wollte das nicht? Um die Lücken bei Sappho zu füllen, griffen sie auf vermeintlich erwiesene Fakten aus dem Leben der Dichterin zurück, wie ein Psychologe, der drei belanglose Dinge aus der Kindheit einer Person erfährt und sich daraufhin einbildet, den ganzen Menschen zu kennen. Ich fand diese Vorgehensweise absolut willkürlich.

Also verfolgte ich den neuen Ansatz, die unzähligen Leerstellen in Sapphos Werk als beabsichtigt zu lesen. In Wahrheit war natürlich nicht Sappho für die Löcher verantwortlich, sondern der Zahn der Zeit, der seit sechshundert vor Christus an den Manuskripten nagte. Ein Großteil ihres Werks war verschollen, von zehntausend Versen waren lediglich sechshundertfünfzig überliefert. In meiner Doktorarbeit schlug ich vor, von der Instanz einer Ich-Erzählerin Abstand zu nehmen und die Lücken nicht länger mit Interpretationen, Meinungen und spärlichem biografischen Wissen zu füllen, sondern als von der Dichterin gesetzt zu betrachten. Meiner Ansicht nach würde die Projektion nur zu unterbinden sein, indem wir die Lücken als bewusste Auslassungen akzeptierten und vergaßen, ob Sappho eine Lesbe, hypersexuell oder bisexuell war, jüngere Männer bevorzugte oder mehrere Liebhaber gleichzeitig hatte. Wenn wir ihrem Werk schon eine Bedeutung abgewinnen wollten, sollten wir uns auf den vorliegenden Text beziehen, nicht auf Spekulationen.

Leider war mein Theorem absoluter Müll, nicht zuletzt, weil ich selbst an einem überkomplizierten Verhältnis zur Leere, zum Vakuum, zum Nichts litt. Mein dringendstes Anliegen war es, die Leere zu füllen, denn ich fürchtete ständig, sie könnte mich umbringen. An anderen Tagen sehnte ich mich nach totaler Auslöschung, nach einem schmerzlosen, stillen Verschwinden. So gesehen, machte ich mich, wenn es um Projektionen ging, schuldiger als alle anderen. Seit mir das bewusst geworden war, kam ich mit dem Schreiben nicht mehr voran. Ich war mir nicht sicher, ob meine Doktorväter ebenfalls etwas gemerkt hatten; doch als mir der Entzug des Stipendiums drohte, gelangte ich zu dem Schluss, dass ein schlechter Text immer noch besser war als gar keiner.

So quälte ich mich weiter. Ich hatte nicht vor, zu kündigen und mir einen "richtigen" Job zu suchen, außerdem hätte ich ohnehin nicht gewusst, was ich arbeiten sollte. Ich verbrachte meine Zeit zu Hause oder in der Bibliothek bei den Studenten, wo ich Begriffe wie "Papiertüte über den Kopf" aufschnappte. Die Studenten meinten damit eine Frau mit außergewöhnlich guter Figur und hässlichem Gesicht; eine Frau, wie ich sie nun auf dem Abbot Kinney Boulevard entdeckt hatte. Ich folgte dem Pärchen unauffällig, um es noch ein wenig zu belauschen.

Wenn die Frau mit dem jungen Mann sprach, sah ich ihr kantiges Profil. Nase und Kinn ragten weit hervor, aber sie wurde von ihrem vollen Haar und dem makellosen Körper gerettet. Sie trug winzige dunkelblaue Satinshorts, aus denen ihre Pobacken ganz knapp herausragten. Man fühlte sich fast genötigt, die Hand auszustrecken und sie zu berühren. Alles, was die Frau sagte, wurde von ihrem Wissen um diesen perfekten Arsch gefiltert, und alle Worte waren ein schwacher Nachhall der von den Shorts nur knapp verhüllten Pracht. Fast erschien es mir, als wäre sie nur auf der Welt, um diesen Arsch in diesen Shorts durch die Gegend zu tragen. Sie tänzelte über den Gehweg und warf sich das Haar in den Nacken.

Der junge Mann war nicht viel besser. Er stellte dumme Fragen – "Seit wann wohnst du hier?", "Gefällt es dir?" –, und jede Frage war nur ein Vorwand, seine Sexyness zur Schau zu stellen. Warum machten die beiden sich überhaupt die Mühe zu sprechen? Wer hatte Zeit für so etwas? Warum fielen sie nicht gleich hier auf der Straße übereinander her? Die gesamte Show war nur dazu da, vom Wesentlichen abzulenken: vom Nichts.

Gewiss, verglichen mit dem größeren Nichts – der Leere, der Sinnlosigkeit des Lebens, der Tatsache, dass keiner weiß, was das alles soll – war es immerhin etwas. Der armselige Versuch, die Restaurantfrage auf eine höhere Bedeutungsebene zu hieven, das Gerede über Kombucha, die Überbewertung des Vergänglichen, die Satinshorts – am Ende sollte das alles der Leere den sprichwörtlichen Mittelfinger zeigen. Oder vielleicht bewies es nur, dass diese Leute sich von der Leere keinen Begriff machen konnten. Waren sie tatsächlich in der Lage, das Nichts zu übersehen und sich mit ihrem trivialen Alltag zu beschäftigen?

Konnte man die Leere überhaupt übersehen? Bekamen wir nicht alle hin und wieder einen Vorgeschmack, und sei es nur flüchtig, bei der Beerdigung eines geliebten Menschen beispielsweise, wenn einem nach der Trauerfeier ganz kurz der Sinn der eigenen Existenz abhandenkommt? Oder während eines aus dem Ruder gelaufenen PilzTrips, wenn die anderen aussehen wie Plastikfiguren? Gab es auf der Welt tatsächlich Menschen, die nie, niemals innehielten und sich fragten: Was soll das Ganze?

Die beiden mochten derlei Überlegungen kennen oder auch nicht – doch jetzt in diesem Augenblick fühlten sie keine Zweifel. Falls sie jemals die Übelkeit geschmeckt hatten, die Fragen wie Wer bin ich? oder Was mache ich hier? begleitet, unterdrückten sie sie bewusst und erfolgreich. Oder vielleicht waren sie einfach nur dumm. Oh, süßes Geschenk der Einfalt! Ich beneidete sie.

Aber im Grunde war mir klar, dass alles auf die Shorts der Frau hinauslief. Die Silhouette ihrer Pobacken war die Antwort auf alles. Die Form ihres Hinterns tilgte die Furcht vor dem Unbekannten, vor dem Nichts. Diese Silhouette konnte für sich allein bestehen und gaukelte allen vor, zu leben wäre ganz leicht. Die Silhouette hielt die Welt in Gang, ohne selbst etwas beitragen zu müssen, mit ihr begannen und endeten alle Dialoge. Der Verlauf, den der Abend für die zwei nehmen würde, ihre Unterhaltungen, ja, das ganze Universum endete an dieser Grenze.

Ich hasste die beiden.

Ich hasste sie für ihre Lässigkeit. Ich hasste sie, weil sie nicht einsam waren und mit der Zeit so sorglos umgingen, als dürfte man sie verplempern, als würde es weder heute Abend noch jemals im Leben für irgendwas zu spät sein. Ich wusste nicht, wen ich mehr hassen sollte, den Mann oder die Frau.

CHAPTER 2Ich war immer schon der Meinung, es hätte seine Vorteile, ein Mann zu sein. Ich hätte einen eigenen Penis und könnte das Gewicht zwischen den Beinen genießen, das Gefühl von Macht; außerdem würde die Zeit keinen Druck auf meinen Körper mehr ausüben. Allein dafür habe ich den Deutschen auf dem Abbot Kinney Boulevard gehasst: Er kannte keinen Zeitdruck. Die Frau hasste ich, weil sie so jung war und ihr noch jede Menge Zeit blieb, gut auszusehen und später vielleicht ein Kind zu bekommen.

Ich hatte mir nie Kinder gewünscht. Dieses plötzliche Verlangen, das andere Frauen angeblich blitzartig überfällt, war mir fremd. Ich war gerade achtunddreißig geworden und wartete seit Längerem auf das Gefühl, aber nichts war passiert. Ich hatte das Thema aus einem gewissen Abstand und leicht widerwillig betrachtet, als wäre es eine Zwiebel, die bitte nicht auf meinem Teller landen sollte.

Die theoretische Möglichkeit, jederzeit Mutter werden zu können, gefiel mir hingegen sehr. Es gefiel mir, meine Zukunft noch vor mir zu haben. Die Leute sagen, die Jugend würde an die Jungen verschwendet, was letztendlich wohl auch auf mich zutraf; dann wiederum war ich mir meiner Privilegien immer bewusst gewesen. Zeit zu haben war ein Luxus, und meine entspannte Haltung in Sachen Kinderwunsch gründete darauf, dass ich mich jederzeit für ein Kind hätte entscheiden können. Doch die Entscheidung lag in weiter Ferne, und ich genoss den Abstand.

Insgeheim hatte ich auf Frauen, die ihre Kinderlosigkeit bereuten und nun zu alt waren, um noch etwas daran ändern zu können, stets herabgeschaut. Vielleicht, weil ich immer gefürchtet hatte, wie sie zu enden. Und nun war ich achtunddreißig, und die Zeit wurde knapp. Ich wünschte mir noch immer kein Kind und hätte gar nicht gewusst, was ich mit einem Kind hätte anfangen sollen. Doch ich vermisste es, eine scheinbar endlose Zukunft vor mir zu haben und mich jederzeit umentscheiden zu können. Hätte die Frau mit dem perfekten Hintern mich bemerkt, sie hätte vielleicht genau so auf mich herabgeschaut, wie ich früher auf Frauen wie mich herabgeschaut hatte.

Möglicherweise hätte sie auch deswegen auf mich herabgeschaut, weil ich immer noch unverheiratet war. Jamie hatte ich gleich bei unserer ersten Begegnung gesagt, die Ehe sei eine überholte Form des Besitzes und käme für mich nicht infrage. "Gut", sagte er, weil er die Sache ganz ähnlich sah. Aber nach vier Jahren Beziehung sehnte ich mich verzweifelt nach einem Antrag, und sei es nur, weil er mir keinen machen wollte. Aus Schmuck hatte ich mir nie viel gemacht, doch plötzlich wünschte ich mir nichts mehr als einen Ring. Ich regte mich öffentlich über Blutdiamanten auf, aber insgeheim studierte ich die Brillanten an den Fingern anderer Frauen und lernte die Bezeichnungen der unterschiedlichen Schliffe auswendig: Kissen, Smaragd, Princess. Ich war überzeugt, dass verheiratete Frauen verstärkt mit links gestikulierten, ständig strichen sie sich das Haar aus dem Gesicht, wie um mir ihren Status unter die Nase zu reiben. Sieh mal, so gewollt bin ich, schienen sie mir zu sagen. Ich habe es auf die andere Seite geschafft!

Aber was hätte sich durch eine Heirat geändert? Was hätte ich in Jamies Leben gesucht und er in meinem? Dass ich ihn so viele Jahre lang aus der Distanz geliebt hatte, bewies meine Angst vor Nähe, nicht seine. Die Anfangszeit erlebte ich wie einen Rausch – Jamie, der eins neunzig große Geologe, so schön wie eine teure Outdoor-Weste, braun gebrannt und unrasiert. Jamie hatte dunkelblondes Haar, war zehn Jahre älter als ich und gab mir das Gefühl, eine kleine Prinzessin zu sein. Er arbeitete in der Wüste und bekam Geld vom American Geological Fund, um eine Dokumentarfilmreihe über die amerikanischen Nationalparks zu drehen. Schnitt und Regie erledigte er selbst, und der Auftrag ermöglichte ihm zu reisen und gleichzeitig produktiv zu sein. Seine Filme wurden zwar nur nachts auf irgendwelchen Spartenkanälen ausgestrahlt, doch niemand konnte ihm vorwerfen, ein Versager zu sein. "Ich betrachte mich eher als Wissenschaftler denn als Künstler", sagte er. Die Aura eines Bohemiens verströmte er trotzdem.

In den ersten Jahren hatte ich ihn oft an seinen Drehorten besucht. Die Semesterferien verbrachte ich in einem Wohnmobil in den Nationalparks von Acadia, Glacier oder Yosemite. Jamie drehte den ganzen Tag, ich ging spazieren und brachte kleine Fundstücke mit. Er liebte es, sich meine Landschaftsbeschreibungen anzuhören und meine Terminologie zu korrigieren. Am besten gefielen mir Seen und Küsten, Flüsse und Wasserfälle, so etwas hatten wir in Phoenix nicht. Das rauschende, pausenlos bewegte Wasser schenkte mir das Gefühl, trotz meiner lahmenden Doktorarbeit irgendwie von der Stelle zu kommen. Ich fühlte mich wie eine Abenteuerin und identifizierte mich mit Jamies Lebensstil.

Später wandte er sich den Wüstengegenden zu: Death Valley, Arches. Ich saß den ganzen Tag im Wohnmobil und wartete auf seine Rückkehr. Wozu durch die Wüste stolpern, wenn ich zu Hause eine vor der Tür hatte? Warum machte ich mir die Mühe, einen Mann zu begleiten, der auf Reisen derselbe war wie zu Hause? Dasselbe Gesicht, derselbe Schwanz, dieselbe Langzeitbeziehungslangeweile, bloß ohne den Wunsch nach Bindung. Ich erzählte Jamie, ich wollte im Wohnmobil bleiben und an meiner Arbeit schreiben. Wenn jemand mich nach meinem Beruf fragte, zeichnete ich ein geschöntes Bild von meiner Arbeit über Sappho und in der Bibliothek und ging dann schnell zu Jamie und seinen Filmen über. Ich tat so, als fände ich unser Leben noch spannend, dabei beschränkte sich die Spannung für mich darauf, Jamie auf eine gemeinsame Zukunft festzunageln.

(Continues…)

Excerpted from "Fische"

by .

Copyright © 2018 Melissa Broder.

Excerpted by permission of Ullstein Buchverlage.

All rights reserved. No part of this excerpt may be reproduced or reprinted without permission in writing from the publisher.

Excerpts are provided by Dial-A-Book Inc. solely for the personal use of visitors to this web site.